2025年9月19日,暨南國際大學歷史學系、中國明代研究學會聯合主辦之學術研討會「跨域對話:明清地域社會與地方治理」,在暨南國際大學人文學院116會議室舉行。首先由暨大歷史系唐立宗教授進行開幕致詞,提及此次會議的舉辦旨在以感恩與學術交流的方式,回饋濱島敦俊教授在臺任教逾十五年來的深耕貢獻。

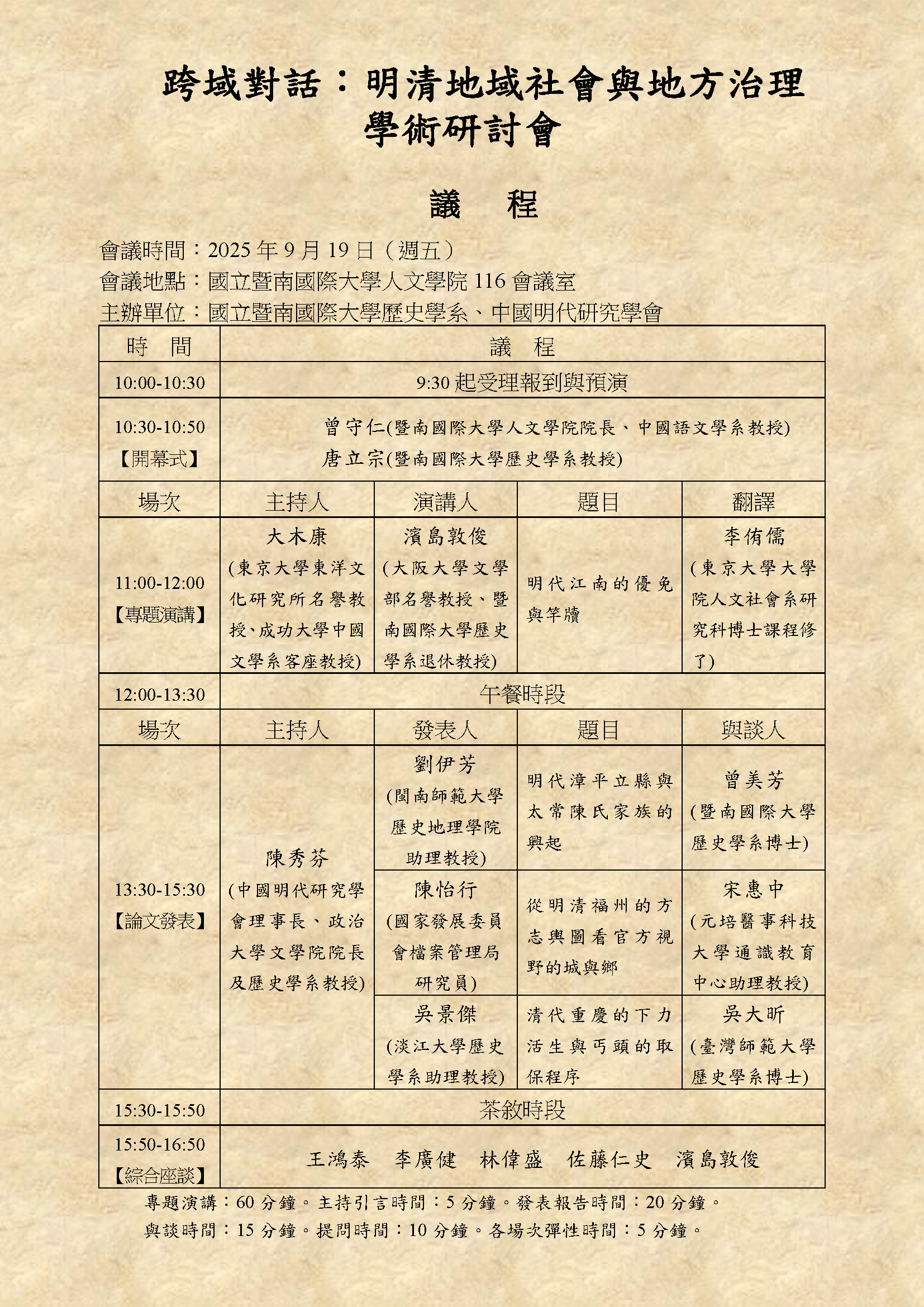

本次研討會特別邀請大阪大學文學部名譽教授濱島敦俊先生擔任專題演講嘉賓,演講題目為〈明代江南的優免與竿牘〉,由東京大學大學院人文社會系研究科博士生李侑儒翻譯。演講由東京大學東洋文化研究所名譽教授、成功大學中國文學系客座教授大木康先生主持。大木教授於開場時簡述其自碩士班時期即與濱島教授相識,並高度肯定其長年於明代研究領域之深厚造詣。

濱島教授於演講中不吝分享其學術歷程,指出其早年學習過程中,不少師友都受到史達林史觀、講座派的影響,而他本人則在1970年代成功脫離這侷限理論。其研究專注於明代江南地區,尤以鄉紳階層與均田均役制度為核心議題,並以「鄉紳」、「優免」作為分析支點。濱島教授指出,江南地區鄉紳享有優免特權已成普遍現象,然仍有兩項關鍵問題值得深入探討:(一)優免制度之起源時點;(二)鄉紳向地方官申請優免之具體程序。其透過刊行史料進行推論,認為鄉紳會以書信文書(即「竿牘」)向官府遞交申請。

下午場次為論文發表會,由中國明代研究學會理事長、政治大學文學院院長陳秀芬教授主持。首位發表人為閩南師範大學歷史地理學院助理教授劉伊芳,其為濱島敦俊教授在臺灣指導之首位碩士生,於發表前特別致謝濱島教授多年來的栽培。劉伊芳以〈明代漳平立縣與太常陳氏家族的興起〉為題,探討成化年間朝廷析原龍巖縣九龍鄉部分轄區,設置漳平縣之歷史背景,指出此舉反映出明王朝鞏固地方統治之政策意圖。其研究結合戴時宗〈開建縣治記〉、陳氏族譜等地方文獻,論證地方家族透過參與新縣建設、協助縣城規劃等方式,逐步取得地方話語權,與朝廷形成合作關係,達成共治局面。其中,平和太常陳氏家族尤為突出,標誌著以家族精英為核心之新地方秩序的逐漸成形。與談人曾美芳博士則提出建議,認為可進一步比較不同地區仕紳與官府合作的模式,並觀察地方小型家族如何在特定條件下成功抗衡如太常陳氏般的強勢家族,以豐富地方社會權力結構之研究視野。

第二位發表人為國家發展委員會檔案管理局研究員陳怡行博士,發表題目為〈從明清福州的方志輿圖看官方視野的城與鄉〉。陳博士於發表初始,感謝濱島敦俊教授在史料解讀方面的引領啟發,認為其學術訓練受益終身。陳博士首先釐清方志編纂的動機用途,並以《福州府志》所載輿圖為研究主軸,探討其中城市與鄉村空間的呈現方式。進一步援引17世紀荷蘭人繪製之福州城南鳥瞰圖,與方志輿圖進行對照,指出兩者在城市描繪上的差異,反映出中西方對「城市」概念的根本分歧。在方志輿圖中,福州的城市空間被限定於城牆之內,城牆外之市街未納入官方視野,鄉村則更被排除於城市定義之外。此一空間界定顯示,官方視野不僅區分城市與鄉村,亦以城牆作為城市內外的分界線,形成明確的空間層級。與談人元培科技大學宋惠中助理教授回應指出,輿圖方志確實可作為官員與地方仕紳理解城鄉空間的重要參考,因其所關注者即為治理和管理之對象。然而,他亦提出疑問:在部分州縣未設城牆的情況下,城鄉之間的空間區分應如何界定?此一問題有助於進一步思考官方視野與地方實況之間的落差和調適。

第三位發表人為淡江大學歷史學系吳景傑助理教授,報告題目為〈清代重慶的下力活生與丐頭的取保程序〉。吳教授亦曾受濱島敦俊教授指導,長期關注法制史相關課題。其研究以《巴縣檔案》為主要史料,聚焦於清代重慶地區的下力者群體。吳教授指出,檔案中出現一群自稱「平日下力活生」者,為從事搬運、勞動等工作的底層民眾。當此類人群因犯罪遭羈押,並因病需出外就醫時,原應由地保或基層組織負責擔保取保,然在晚清重慶,實際執行者卻為丐頭。隨時間推移,取保事務逐漸集中於李春芳一人手中,其於道光晚期開始承擔此責,至同治年間更成為唯一以丐頭身分進行取保者。與談人吳大昕博士回應指出,「下力活生」者應視為一種人群而非固定群體。至於乞丐的分類及社會角色,則可參考《清稗類鈔》所載相關記述。

在三場論文發表結束後,學會理事長、政治大學文學院院長陳秀芬教授進行總結。她指出,本次論文發表具有鮮明特色,無論主講人或與談人,皆和濱島敦俊教授於政治大學、暨南國際大學及臺灣師範大學之教學與指導歷程密切相關,充分展現濱島教授在臺灣學界深厚影響及學術傳承。陳教授亦期許三位報告人能在會後進一步修訂論文內容,考慮投稿至《明代研究》期刊,並鼓勵參與預定於明年年初舉行之中國明代研究學會年會,以持續推動明清研究領域之深化交流。

研討會最後進行綜合座談,與談者包括濱島敦俊教授,以及王鴻泰、李廣健、林偉盛、佐藤仁史、李侑儒等學者。座談中,與會者就各地史學界對於社會史研究的理路進程進行交流討論,普遍認為隨著時代演進,歷史學研究領域日益多元,方法和視角亦持續擴展。然而,眾人亦強調,無論研究趨勢如何變化,若缺乏如濱島教授般對史料的嚴謹解讀與深度思考,在人工智慧時代的衝擊下,歷史學研究可能面臨嚴峻挑戰。現任暨南國際大學歷史學系客座教授、來自一橋大學的佐藤仁史教授,特別肯定濱島教授在學術上的重大貢獻,並推崇其《總管信仰》一書所提出的整體研究框架,認為其深度、廣度幾近無可取代。

濱島教授則於座談中再次回顧其學思歷程,感念恩師西嶋定生教授的提攜教誨,並細數小山正明、田中正俊、重田德、佐伯有一等多位師長對其學術發展的深遠影響。他特別提及1978年京都大學東南亞研究中心舉辦之研討會,使其得以以開發史視角重新觀察江南水利問題,並撰寫〈土地開發與客商活動〉一文,獲徐泓教授推薦參加第二屆國際漢學會議並宣讀論文。此段經歷,亦象徵其正式告別史達林史觀,開展更具多元實證的研究。

本次學術研討會圓滿落幕。從整體活動安排與論文內容可見,研討主題聚焦於四個核心面向:明清時期的官方治理與地方社會互動、邊界地區的社會整合、城鄉關係的變遷,以及司法制度與社會保障機制。濱島敦俊教授在臺執教期間,培育出一批具備紮實史料素養與問題意識的研究人才。會後亦有一段溫馨插曲:濱島教授特別頒發「咖哩博士學位證書」,象徵其在臺灣不僅致力於學術傳承,亦以其拿手的咖哩料理廣結師生情誼,讓「濱島咖哩」成為學界口耳相傳的美食文化。